Ecoulement de subsurface (HU) : Différence entre versions

| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||

La diversité des termes utilisés est significative de la diversité des concepts pris en compte pour définir les écoulements concernés. | La diversité des termes utilisés est significative de la diversité des concepts pris en compte pour définir les écoulements concernés. | ||

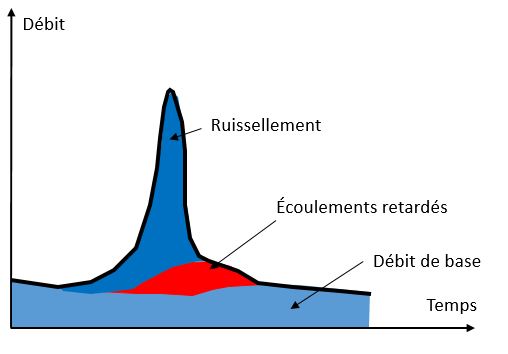

| − | Il s'agissait à l'origine de rendre compte de la forme de la [[Courbe de tarissement (HU)|courbe de tarissement]] des hydrogrammes observés à l'exutoire des bassins versants après une pluie | + | Il s'agissait à l'origine de rendre compte de la forme de la [[Courbe de tarissement (HU)|courbe de tarissement]] des hydrogrammes observés à l'exutoire des bassins versants après une pluie ; on s’intéressait alors plutôt de la notion d'écoulement retardé (''figure 1''). |

[[File:hydrogramme_crue.JPG|600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : Importance des écoulement retardé dans les hydrogrammes de crue.''</center>]] | [[File:hydrogramme_crue.JPG|600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : Importance des écoulement retardé dans les hydrogrammes de crue.''</center>]] | ||

| − | La réflexion sur les mécanismes susceptibles d'être mobilisés par ces écoulements à conduit à la notion d'écoulement hypodermique, défini comme un écoulement qui s’infiltrerait, cheminerait ensuite quasi parallèlement à la surface du sol, mais dans les couches supérieures du terrain, pour reparaître à un niveau inférieur à celui de son point d'infiltration. Ce concept est beaucoup plus local et ne peut être envisagé qu'à l'échelle d'un versant. | + | La réflexion sur les mécanismes susceptibles d'être mobilisés par ces écoulements à conduit à la notion d'écoulement hypodermique, défini comme un écoulement qui s’infiltrerait, cheminerait ensuite quasi parallèlement à la surface du sol, mais dans les couches supérieures du terrain, pour reparaître à un niveau inférieur à celui de son point d'infiltration. Ce concept est beaucoup plus local et ne peut être envisagé qu'à l'échelle d'un versant (''figure 2''). |

| + | [[File:Ruissellement-PS1.jpg|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 2</u> : Écoulement de surface important dans une zone agricole qui mélange du ruissellement proprement dit et des écoulements de subsurface ; Crédit photo : Patrick Savary.''</center>]] | ||

| − | + | L'analyse de la qualité de l'eau, à l'exutoire des bassins versants, a également montré une évolution de la composition physico-chimique de l'eau pendant les différentes phases d'une crue. Cette évolution a été expliquée par la notion "d'âge de l'eau" et mise en relation avec l'existence d'écoulements de subsurface. Certains de ces écoulements (pas tous) mobilisent en effet indirectement de l'eau précédemment stockée dans le sol et dont la concentration en polluant peut être différente. L'eau hypodermique est en général plus fortement chargée en produits dissous que l'eau de surface, surtout en nitrates, qui constituent les produits les plus solubles dans les sols, mais également en éléments en suspension issus du lessivage des particules fines et de l'érosion souterraine dans les galeries de rongeurs. | |

| − | + | Cet aspect du phénomène a finalement mis en évidence l'imbrication permanente entre les différents modes d'écoulement et la concomitance des mécanismes d'infiltration et de résurgence. | |

| − | + | ||

On perçoit donc bien à la fois la variété des objectifs, la complexité des mécanismes et la diversité des échelles d'espace. | On perçoit donc bien à la fois la variété des objectifs, la complexité des mécanismes et la diversité des échelles d'espace. | ||

Dans la pratique les écoulements de subsurface se manifestent à des échelles locales (celles des versants), mobilisent des mécanismes multiples (voir le § "Différents mécanismes d'écoulement de subsurface") et ne peuvent se mettre en place que si certaines conditions sont réunies : | Dans la pratique les écoulements de subsurface se manifestent à des échelles locales (celles des versants), mobilisent des mécanismes multiples (voir le § "Différents mécanismes d'écoulement de subsurface") et ne peuvent se mettre en place que si certaines conditions sont réunies : | ||

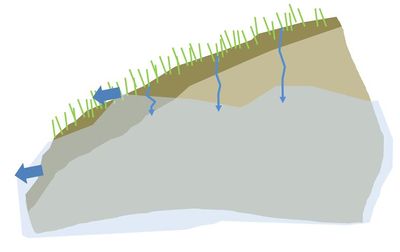

| − | * présence d'une couche de surface de faible épaisseur (moins de 1 mètre, et plus généralement quelques dizaine de centimètres), généralement constituée de terre végétale, située au dessus d'une couche de sol beaucoup moins perméable ou saturé (''figure | + | * présence d'une couche de surface de faible épaisseur (moins de 1 mètre, et plus généralement quelques dizaine de centimètres), généralement constituée de terre végétale, située au dessus d'une couche de sol beaucoup moins perméable ou saturé (''figure 3'') ; |

* pluie forte provoquant la saturation au moins partielle de la couche de surface ; | * pluie forte provoquant la saturation au moins partielle de la couche de surface ; | ||

* pente suffisante pour faciliter l'écoulement. | * pente suffisante pour faciliter l'écoulement. | ||

| − | [[File:ecoulement_subsurface_conditions.JPG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure | + | [[File:ecoulement_subsurface_conditions.JPG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 3</u> : Conditions de mise en place d'un écoulement de subsurface à l'échelle d'un versant.''</center>]] |

| − | Ils ne | + | Ils ne peuvent pas être directement assimilés aux écoulements retardés qui expliquent la courbe de tarissement à l'exutoire d'un bassin versant. Ceux-ci résultent plus probablement d'une imbrication permanente entre les mécanismes d'infiltration, d'écoulement de subsurface, de mobilisation de l'eau du sol, voire de celle de la nappe, de résurgence et de ruissellement en lame mince proprement dits, comme le montre le § suivant. |

| + | |||

| + | Les écoulements de subsurface peuvent cependant jouer un rôle important dans la genèse des crues. | ||

==Différents mécanismes d'écoulement de subsurface== | ==Différents mécanismes d'écoulement de subsurface== | ||

| Ligne 47 : | Ligne 49 : | ||

===Écoulements par effet piston=== | ===Écoulements par effet piston=== | ||

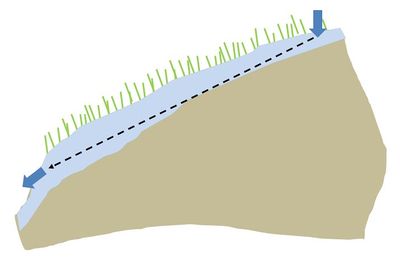

| − | Ce mécanisme suppose que si la couche superficielle du sol est saturée en eau alors toute infiltration supplémentaire dans la partie haute du versant génère une onde de pression qui provoque une exfiltration immédiate en bas de versant (''figure | + | Ce mécanisme suppose que si la couche superficielle du sol est saturée en eau alors toute infiltration supplémentaire dans la partie haute du versant génère une onde de pression qui provoque une exfiltration immédiate en bas de versant (''figure 4''). |

| − | [[File:ecoulement_subsurface_piston.JPG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure | + | [[File:ecoulement_subsurface_piston.JPG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 4</u> : Principe d'un écoulement de subsurface de type "piston" : si les couches superficielles de sol sont saturées et que la couche sous-jacente est imperméable (ou très peu perméable), l'onde de pression provoquée par l'infiltration de l'eau à l'amont du versant provoque l'exfiltration quasi immédiate d'un volume équivalent en bas du versant.''</center>]] |

Ce type de mécanisme conduit à une arrivée très rapide de l'eau en bas de versant | Ce type de mécanisme conduit à une arrivée très rapide de l'eau en bas de versant | ||

| Ligne 56 : | Ligne 58 : | ||

===Écoulements par macropores=== | ===Écoulements par macropores=== | ||

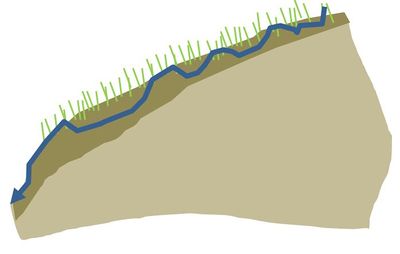

| − | Un macropore est un pore suffisamment gros (1 à 50 mm de diamètre) pour que les phénomènes de capillarité puissent être négligeables. Si ces macropores sont continus, ils constituent alors de véritables conduits souterrains par lesquels l'eau peut s'écouler rapidement, généralement alternativement sur et sous la surface du sol (''figure | + | Un macropore est un pore suffisamment gros (1 à 50 mm de diamètre) pour que les phénomènes de capillarité puissent être négligeables. Si ces macropores sont continus, ils constituent alors de véritables conduits souterrains par lesquels l'eau peut s'écouler rapidement, généralement alternativement sur et sous la surface du sol (''figure 5''). Les origines possibles de tels macropores sont multiples : passage de microfaune du sol, espaces laissés vacants par la décomposition des racines, fissures provoqués par exemple par une période de sécheresse dans un substrat argileux, etc. |

| − | [[File:ecoulement_subsurface_macropore1.JPG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure | + | [[File:ecoulement_subsurface_macropore1.JPG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 5</u> : Principe d'un écoulement de subsurface par des macropores.''</center>]] |

===Intumescences de la nappe=== | ===Intumescences de la nappe=== | ||

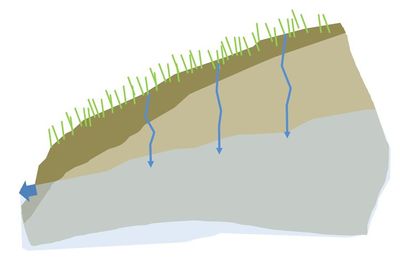

| − | Ce phénomène se met en place lorsque la couche de sol la plus profonde est saturée. L'infiltration d'eau sur les parties hautes du versant entraîne alors une augmentation rapide du gradient de charge hydraulique de la nappe et provoque une remontée d'eau de nappe en bas du versant (''figure | + | Ce phénomène se met en place lorsque la couche de sol la plus profonde est saturée. L'infiltration d'eau sur les parties hautes du versant entraîne alors une augmentation rapide du gradient de charge hydraulique de la nappe et provoque une remontée d'eau de nappe en bas du versant (''figure 6''). |

| − | [[File:ecoulement_subsurface_intumescence.JPG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure | + | [[File:ecoulement_subsurface_intumescence.JPG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 6</u> : Principe d'un écoulement de subsurface par intumescence de la nappe.''</center>]] |

===Écoulements de retour=== | ===Écoulements de retour=== | ||

| − | Si la nappe est proche de la surface du sol, une petite quantité d'eau suffit à saturer le profil. Si la capacité du sol à transmettre l'écoulement de subsurface diminue (ceci peut se produire par exemple si le type de sol change), ce dernier revient en surface et ruisselle (''figure | + | Si la nappe est proche de la surface du sol, une petite quantité d'eau suffit à saturer le profil. Si la capacité du sol à transmettre l'écoulement de subsurface diminue (ceci peut se produire par exemple si le type de sol change), ce dernier revient en surface et ruisselle (''figure 7''). |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | |||

| − | + | [[File:ecoulement_subsurface_retour.JPG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 7</u> : Principe d'un écoulement de retour.''</center>]] | |

Version du 19 octobre 2022 à 10:26

Traduction anglaise : subsurface flow, throughflow, interflow

mot en chantier

Dernière mise à jour : 19/10/2022

Ce terme désigne l'ensemble des écoulements se produisant dans les horizons de surface partiellement ou totalement saturés en eau, c'est-à-dire sous la surface du sol mais au-dessus des nappes phréatiques permanentes ; on parle également d'écoulement subsuperficiel, d'écoulement hypodermique ou d'écoulement retardé.

Sommaire |

Différents concepts couverts par ce terme

La diversité des termes utilisés est significative de la diversité des concepts pris en compte pour définir les écoulements concernés.

Il s'agissait à l'origine de rendre compte de la forme de la courbe de tarissement des hydrogrammes observés à l'exutoire des bassins versants après une pluie ; on s’intéressait alors plutôt de la notion d'écoulement retardé (figure 1).

La réflexion sur les mécanismes susceptibles d'être mobilisés par ces écoulements à conduit à la notion d'écoulement hypodermique, défini comme un écoulement qui s’infiltrerait, cheminerait ensuite quasi parallèlement à la surface du sol, mais dans les couches supérieures du terrain, pour reparaître à un niveau inférieur à celui de son point d'infiltration. Ce concept est beaucoup plus local et ne peut être envisagé qu'à l'échelle d'un versant (figure 2).

L'analyse de la qualité de l'eau, à l'exutoire des bassins versants, a également montré une évolution de la composition physico-chimique de l'eau pendant les différentes phases d'une crue. Cette évolution a été expliquée par la notion "d'âge de l'eau" et mise en relation avec l'existence d'écoulements de subsurface. Certains de ces écoulements (pas tous) mobilisent en effet indirectement de l'eau précédemment stockée dans le sol et dont la concentration en polluant peut être différente. L'eau hypodermique est en général plus fortement chargée en produits dissous que l'eau de surface, surtout en nitrates, qui constituent les produits les plus solubles dans les sols, mais également en éléments en suspension issus du lessivage des particules fines et de l'érosion souterraine dans les galeries de rongeurs.

Cet aspect du phénomène a finalement mis en évidence l'imbrication permanente entre les différents modes d'écoulement et la concomitance des mécanismes d'infiltration et de résurgence.

On perçoit donc bien à la fois la variété des objectifs, la complexité des mécanismes et la diversité des échelles d'espace.

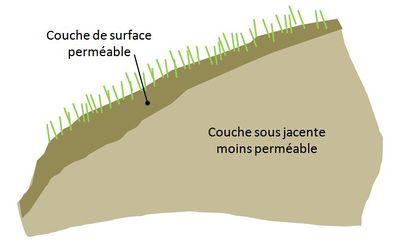

Dans la pratique les écoulements de subsurface se manifestent à des échelles locales (celles des versants), mobilisent des mécanismes multiples (voir le § "Différents mécanismes d'écoulement de subsurface") et ne peuvent se mettre en place que si certaines conditions sont réunies :

- présence d'une couche de surface de faible épaisseur (moins de 1 mètre, et plus généralement quelques dizaine de centimètres), généralement constituée de terre végétale, située au dessus d'une couche de sol beaucoup moins perméable ou saturé (figure 3) ;

- pluie forte provoquant la saturation au moins partielle de la couche de surface ;

- pente suffisante pour faciliter l'écoulement.

Ils ne peuvent pas être directement assimilés aux écoulements retardés qui expliquent la courbe de tarissement à l'exutoire d'un bassin versant. Ceux-ci résultent plus probablement d'une imbrication permanente entre les mécanismes d'infiltration, d'écoulement de subsurface, de mobilisation de l'eau du sol, voire de celle de la nappe, de résurgence et de ruissellement en lame mince proprement dits, comme le montre le § suivant.

Les écoulements de subsurface peuvent cependant jouer un rôle important dans la genèse des crues.

Différents mécanismes d'écoulement de subsurface

Le chapitre 10 du cours de l'EPFL (https://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre10/chapitre10.html) distingue quatre mécanismes différents susceptibles de provoquer des écoulements de subsurface.

- l'effet piston (translatory flow) ;

- les écoulement par macropores (macropores flow) ;

- les intumescences de la nappe (groundwater ridging) ;

- les écoulements de retour (return flow).

Écoulements par effet piston

Ce mécanisme suppose que si la couche superficielle du sol est saturée en eau alors toute infiltration supplémentaire dans la partie haute du versant génère une onde de pression qui provoque une exfiltration immédiate en bas de versant (figure 4).

Ce type de mécanisme conduit à une arrivée très rapide de l'eau en bas de versant

Écoulements par macropores

Un macropore est un pore suffisamment gros (1 à 50 mm de diamètre) pour que les phénomènes de capillarité puissent être négligeables. Si ces macropores sont continus, ils constituent alors de véritables conduits souterrains par lesquels l'eau peut s'écouler rapidement, généralement alternativement sur et sous la surface du sol (figure 5). Les origines possibles de tels macropores sont multiples : passage de microfaune du sol, espaces laissés vacants par la décomposition des racines, fissures provoqués par exemple par une période de sécheresse dans un substrat argileux, etc.

Intumescences de la nappe

Ce phénomène se met en place lorsque la couche de sol la plus profonde est saturée. L'infiltration d'eau sur les parties hautes du versant entraîne alors une augmentation rapide du gradient de charge hydraulique de la nappe et provoque une remontée d'eau de nappe en bas du versant (figure 6).

Écoulements de retour

Si la nappe est proche de la surface du sol, une petite quantité d'eau suffit à saturer le profil. Si la capacité du sol à transmettre l'écoulement de subsurface diminue (ceci peut se produire par exemple si le type de sol change), ce dernier revient en surface et ruisselle (figure 7).

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS