Puits de stockage et d'infiltration (HU) : Différence entre versions

(→Formules à utiliser) |

(→Formules à utiliser) |

||

| Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||

| − | <center>Qinf = \frac{π}{2}.K.D.H</center> | + | <center><math>Qinf = \frac{π}{2}.K.D.H</math></center> |

| Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||

| − | <center>Qinf = \frac{1}{2}.K.P.H</center> | + | <center><math>Qinf = \frac{1}{2}.K.P.H</math></center> |

<u>Avec</u> : | <u>Avec</u> : | ||

Version du 29 juin 2023 à 16:18

Traduction anglaise : Stormwater infiltration well, infiltration pit, soakaway

Dernière mise à jour : 29/06/2023

article en chantier

Ouvrage ponctuel et profond creusé dans le sol et capable de stocker provisoirement des eaux pluviales et/ou de les infiltrer ; on parle également de puits de rétention/infiltration ; si l'évacuation se fait uniquement par infiltration, on parle simplement de puits d'infiltration et parfois de puits filtrant.

Les puits de stockage-infiltration des eaux pluviales font partie des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales.

Nota : le terme ancien de "puits perdu" ne devrait plus être utilisé car il sous-entend un oubli et donc un manque d'attention et d'entretien.

Sommaire |

Généralités

Principes et variantes

Sur le plan constructif, il existe deux grandes familles de puits de stockage-infiltration :

- les puits préfabriqués,

- les puits comblés.

Puits préfabriqué

Un puits préfabriqué est constitué d’une canalisation, perméable ou non selon le mode de restitution, de forme circulaire, de diamètre compris entre 80 centimètres et 2 mètres et enterrée verticalement dans le sol.

Les puits de ce type sont généralement vides pour maximiser leur volume de stockage car la rigidité des parois assure la résistance mécanique. Ils peuvent également être comblés pour faciliter leur entretien et améliorer la sécurité ainsi que la qualité des eaux infiltrés.

La profondeur d'un puits préfabriqué peut aller jusqu’à 6 mètres. Elle est de toute façon limitée par la profondeur de la nappe (il est nécessaire de conserver environ 1 mètre entre le fond du puits et le plus haut niveau hivernal de la nappe, même dans le cas des puits étanches).

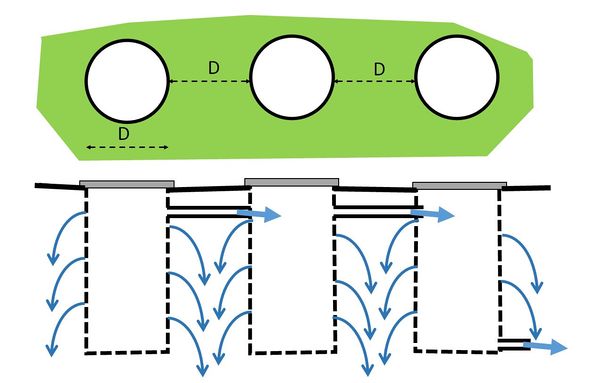

Si une profondeur plus grande est nécessaire, il faut utiliser plusieurs puits en série. Dans ce cas, il est préférable de réserver une distance entre les bords des puits au moins égale au diamètre pour faciliter leur installation et leur fonctionnement dans le cas de puits d'infiltration (voir figure 1).

Puits comblé

Un puits comblé est un ouvrage de forme quelconque (généralement sensiblement rectangulaire pour des raisons techniques) creusé dans le sol et rempli de matériaux granulaires (concassés, galets) ou d’une structure alvéolaire ultralégère. Le matériau de remplissage a pour fonction d’assurer la stabilité de l’ouvrage ; sa porosité doit être grande pour réserver le maximum de place au stockage de l’eau.

Un puits comblé se distingue d’une structure réservoir ou d'une tranchée de stockage-infiltration par son caractère ponctuel et sa profondeur plus grande qui peut atteindre quelques mètres. Même s'il existe un continuum entre ces différentes formes d'ouvrage, deux différences fonctionnelles méritent d'être notées :

- un puits d'infiltration évacue l'eau principalement par les parois (comme une tranchée d'infiltration), contrairement à une structure réservoir qui évacue principalement par le fond ;

- un puits d'infiltration n'assure aucun transfert horizontal de l'eau contrairement à une tranchée.

Comme pour les puits préfabriqués, la profondeur des puits comblée est limitée par la profondeur de la nappe.

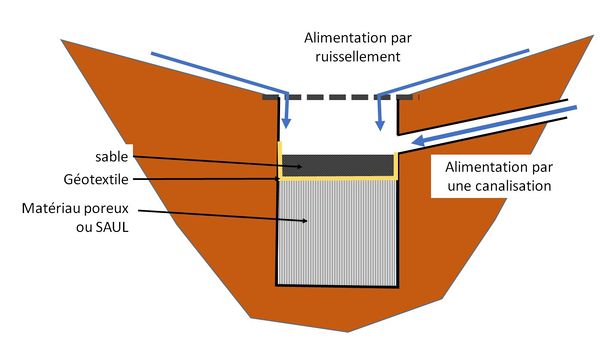

Il est également possible d'associer un puits comblé et un stockage en surface. On parle alors de puits composé, avec un stockage provisoire de l'eau qui se fait en profondeur dans le puits pour toutes les pluies et également en surface pour les pluies plus fortes (figure 2).

figure 2 : puits composé

Possibilités d'implantation et d'alimentation

Un puits peut être installé sous n’importe surface en dehors des bâtiments. L’eau peut être apportée par la surface (par exemple en couvrant le puits d’une grille) ou introduite par une canalisation directement dans l’ouvrage (par exemple tuyau de descente des eaux de toiture) (voir figure 4).

La surface du puits peut être couverte de terre et végétalisée, non couverte ou bouchée par un tampon (voir figure 3). Le choix dépend bien sur de l'endroit où le puits est implanté et doit surtout tenir compte de son intégration dans l'espace.

Modalités de vidange

La restitution à débit contrôlé est possible mais induit une contrainte très forte : le fond du puits doit être à une altitude supérieure à celle du point de rejet. Cette condition est souvent difficile à respecter. Pour cette raison les puits sont surtout utilisés comme puits d’infiltration.

L’entretien d’un puits d'infiltration peut être difficile. En effet si le puits se colmate il est nécessaire de le vider complétement avant de nettoyer le fond et les parois. C’est pourquoi, même dans le cas des puits préfabriqués, il peut être intéressant d’installer une structure filtrante (une simple couche de sable de quelques dizaines de centimètres d’épaisseur posée sur un géotextile convient parfaitement) en dessous du point d’introduction de l’eau. Cette solution permet de bloquer la plupart des particules dans le filtre qui, étant proche de la surface, peut facilement être changé ou nettoyé (voir figure 4). Elle limite également le risque d’accident. En revanche elle nécessite un volume d’ouvrage plus important.

Historique

Les puits d’infiltration, alors plus souvent appelés puisards ou puits perdus, ont probablement constitué une solution largement utilisée de gestion des eaux pluviales partout où la capacité d'infiltration des sols était suffisante, souvent d'ailleurs en mélangeant les eaux pluviales et les eaux usées. A titre d'exemple de l’ordre de 20 000 à 30 000 puits d'infiltration ont été recensés au XIXème siècle à Paris (APUR, 2015), la plupart étant aujourd'hui comblés (et/ou ignorés). Pour accroitre leur efficacité, certains puits étaient même creusés en dessous du niveau de la nappe phréatique (puits d'injection), avec des risques très importants de pollution.

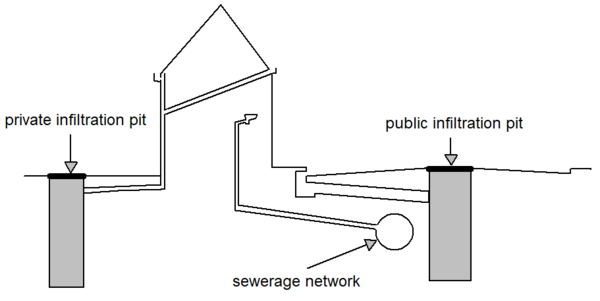

Dans certains cas cette pratique a continué d'exister malgré la mise en place des réseaux d'assainissement, en particulier lorsque la très grande perméabilité des sols le permettait. Chocat et al. (1997) ont par exemple étudié le cas de l'est de l'agglomération lyonnaise où les puits d'infiltration ont constitué la solution de base de gestion des eaux pluviales entre la seconde guerre mondiale et les années 1990, aussi bien pour les parcelles privés que pour les espaces publics (figure 5).

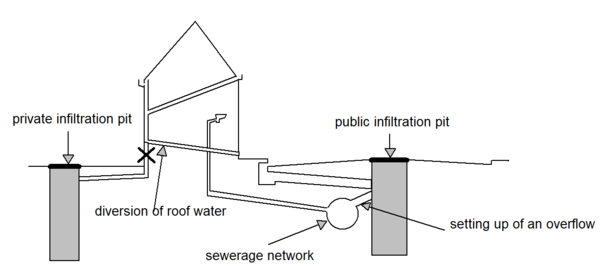

A la fin du XXème siècle, du fait de l'absence d'entretien, beaucoup des puits des particuliers se sont colmatés et ceux-ci ont alors modifié leur descente de toiture pour renvoyer l'eau directement sur la voirie, saturant alors les puits du domaine public (figure 5). La solution initialement retenue (mettre des surverses renvoyant l'excédent des puits vers le réseau d'eau usée !!! ; voir aussi figure 6) a posé de sérieux problèmes de débordement.

La collectivité a alors choisi de réhabiliter les puits, en communiquant sur leur changement de nom (puits filtrant à la place de puits perdus) et en modifiant leur structure (conformément à la figure 4) de façon à faciliter leur entretien.

Depuis cette période la communauté urbaine de Lyon a généralisé l'utilisation des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales sur tout son territoire en interdisant en particulier tout nouvel apport d'eau pluvial au réseau et en mettant à disposition différents outils d'aide au choix et au dimensionnement des ouvrages. Les puits d'infiltration figurent parmi les solutions proposées, mais en étant très peu mis en avant, voire critiqués. Pourtant, le suivi des dossiers réalisés avec le logiciel Parapluie montre que les puits d'infiltration constituent encore la solution la plus connue des particuliers et des aménageurs et également celle qu'ils souhaitent utiliser en priorité.

Fonctions et cobénéfices

Les puits de stockage-infiltration présentent l'intérêt de maximiser la surface d'infiltration pour une surface au sol donnée. De plus ils sont extrêmement faciles à intégrer dans l'environnement et n'imposent pas de contraintes sur le plan masse. Ils sont également très adaptatifs (en cas d'insuffisance il suffit de rajouter un ou plusieurs puits en série pour régler le problème). Enfin ils ne réclament que peu d'entretien. On comprend donc assez facilement pourquoi ces ouvrages sont appréciés des particuliers et des aménageurs.

Leur seul cobénéfice réel (dans le cas des puits d'infiltration) consiste à recharger la nappe phréatique, mais avec une eau qui n'est pas nécessairement de bonne qualité. En effet les puits concentrent les effluents, donc la pollution et le fait que ce soit des ouvrages profonds limite l'épaisseur de sol entre le fond de l'ouvrage et le toit de la nappe.

Conception

Conception générale

Du fait de leur caractère ponctuel les puits sont très faciles à intégrer dans un aménagement. Dans la plupart des cas ils ne se manifestent que par une plaque en surface assimilable à une plaque d'égout.

Dimensionnement hydraulique

Le fonctionnement hydraulique des puits de stockage-infiltration est relativement simple. Fondamentalement un puits se comporte comme un réservoir que l'on peut représenter par l'équation de conservation, le débit d'apport et le débit d'évacuation.

Comme de plus il s'agit souvent de petits ouvrages, les méthodes simples de dimensionnement (méthode des pluies ou méthode des volumes) s'appliquent parfaitement (Voir Méthodes de dimensionnement des ouvrages de stockage (HU)).

La seule difficulté concerne le calcul du débit de vidange pour les puits d'infiltration. Trois questions doivent être traitées :

- quelle surface d'infiltration faut-il prendre en compte ?

- faut-il tenir compte de la charge hydraulique ?

- comment choisir la capacité d'infiltration ?

Surface d'infiltration à prendre en compte

Tout d'abord, comme pour les tranchées d'infiltration, il est nécessaire de considérer que le fond va très vite se colmater et que l'évacuation de l'eau va se faire uniquement par les parois. Le problème est que la surface de parois au travers laquelle l'eau va s'exfiltrer dépend du niveau.

Dans le cas de l'utilisation d'une méthode des débits on peut calculer à chaque pas de temps quel est le volume stocké, donc quel est le niveau dans le puits et en déduire la surface d'infiltration. Cependant, comme indiqué plus haut, dans la plupart des cas, les puits seront dimensionnés avec une méthode simplifiée qui suppose un débit de vidange constant.

Ce point a été traité par Azzout et al. (1994) qui ont montré numériquement, à partir de simulations par la méthode des débits, qu'il était possible de remplacer la notion de débit constant par celle de débit moyen de vidange. Le débit moyen de vidange peut lui-même se déduire du débit maximum obtenu lorsque le puits est plein en multipliant ce dernier par 0,5. Ce résultat a été confirmé analytiquement par Chocat (2020).

Quelle formule utiliser ?

En toute rigueur le débit d'exfiltration dépend de la surface à travers laquelle l'eau percole, mais aussi :

- de la différence de charge entre l'intérieur du puits et l'extérieur, et,

- du gradient de charge hydraulique dans le sol (voir par exemple Darcy (loi de) (HU)).

De façon pratique, ces informations sont généralement inconnues et on suppose que le débit d'infiltration est proportionnel à une capacité d'infiltration constante.

Choix de la capacité d'infiltration

Le choix précédent nécessite de choisir une valeur adaptée pour le paramètre capacité d'infiltration. Même s'il est possible de choisir un ordre de grandeur en connaissant la nature du sol, il est cependant préférable de réaliser des essais d'infiltration. La difficulté est que les puits sont des ouvrages profonds et que la capacité d'infiltration peut beaucoup varier en fonction de la profondeur, particulièrement en zone urbaine ou les sols sont souvent très remaniés. Les essais de type Porchet réalisés en surface sont ainsi inadaptés et la fiche du GRAIE conseille des essais de type Matsuo, éventuellement simplifiés, mais effectués à une profondeur suffisante pour être représentatif et à proximité immédiate de l'endroit où le puits sera implanté.

Le risque de colmatage des parois apparaît quand à lui très réduit, surtout dans le cas d'une alimentation par la surface à travers une épaisseur suffisante de sable. Il n'est donc pas nécessaire d'affecter un coefficient de sécurité à la valeur mesurée.

Formules à utiliser

Finalement au vu des éléments précédents le débit moyen d'infiltration d'un puits peut se calculer par l'une ou l'autre des formules suivantes :

Cas des puits préfabriqués :

Cas des puits comblés :

Avec :

- Qinf : débit moyen d'infiltration (m3/h) ;

- K : capacité d'infiltration (m3/h/m2) (valeur moyenne mesurée) ;

- D : Diamètre du puits (m) ;

- P : Périmètre du puits (m) ;

- H : profondeur du puits.

Choix des dimensions

Dimensionnement des ouvrages

Une difficulté particulière est commune aux tranchées et aux puits d'infiltration :

- le débit de vidange est directement proportionnel à la surface verticale, donc, dans le cas des tranchées, au produit de la longueur par la profondeur ;

- le volume disponible de stockage est pour sa part proportionnel au volume de la tranchée, donc au produit de la longueur par la profondeur et par la hauteur.

Comme par ailleurs le volume maximum à stocker dépend du débit de vidange, le choix des dimensions n'est pas libre. Par exemple si on choisit un débit d'infiltration (donc un couple longueur, profondeur) la largeur est imposée. L'optimisation des dimensions en fonction de l'espace disponible nécessite donc généralement un calcul itératif.

À défaut de connaître celle-ci, le volume du puits est obtenu sur la base d’une pluie de 50 l/m2 en multipliant la surface imperméabilisée par 0,05 m. (Exemple pour une maison dont la toiture est de 100 m 2 , le volume utile sera de 100 x 0,05 = 5 m3).

Modélisation des puits de stockage et d'infiltration et dimensionnement

Dans le cas où l'évacuation se fait à débit contrôlé (supposé constant) le dimensionnement ne pose pas de difficulté. En revanche, si la restitution se fait par infiltration il faut être capable d'évaluer la surface d'infiltration.

Choix de la surface d'infiltration

Le principe général consiste à considérer que le fond du puits se colmate et que l'infiltration se fait principalement par les parois.

Les méthodes simplifiées de dimensionnement (comme la méthode des pluies ou la méthode des volumes ) suppose un débit d'évacuation constant. Or comme le niveau de remplissage du puits varie avec le temps, la surface d'infiltration, donc le débit d'infiltration ne sont pas constants. Ce point a été traité par Azzout et al (1994) qui ont montré numériquement, à partir de simulations par la méthode des débits, qu'il était possible de remplacer la notion de débit constant par celle de débit moyen de vidange. Le débit moyen de vidange peut lui même se déduire du débit maximum obtenu lorsque le puits est plein en multipliant ce dernier par 0,5. Ce résultat a été confirmé analytiquement par Chocat (2020).

Choix de la capacité d'infiltration

Les puits étant des ouvrages profonds, mesurer la capacité d'infiltration en surface n'est pas approprié. Il est nécessaire, soit de décaisser le sol végétal et de mesurer la capacité d'infiltration au moins à 1 mètre de profondeur, soit de procéder à un essai de type porchet et de prendre en compte la capacité d'infiltration du sol saturé.

Efficacité de dépollution des tranchées de stockage-infiltration

Réalisation / impacts négatifs potentiels et précautions à prendre

Les puits de stockage et d'infiltration occupent très peu de surface au sol, sont très faciles à intégrer dans tous les espaces urbains et constituent une solution qui peut facilement évoluer et s'adapter au contexte. En effet, si suite à de nouveaux aménagements le volume de stockage et/ou la surface d'infiltration devient insuffisant, il suffit d'installer de nouveaux puits en les connectant aux anciens par des trop-pleins.

Il existe cependant plusieurs inconvénients, en particulier pour les puits d'infiltration. Le fait d'occuper peu d'espace signifie que l'on concentre les flux d'eau et de polluants également sur une petite surface. De plus, comme les ouvrages sont profonds la distance parcouru par les flux pour rejoindre la nappe phréatique est réduit, ce qui augmente les risques de pollution.

Nota : Il est absolument nécessaire de conserver une épaisseur de sol non saturée entre le fond du puits et le plus haut niveau hivernal de la nappe.

Gestion des risques de colmatage

Le risque de colmatage est double : colmatage de la surface dans le cas d'une alimentation diffuse et colmatage du fond et des parois dans le cas des tranchées d'infiltration.

Colmatage de la surface dans le cas d'une alimentation diffuse

Ce risque est le moins grave des deux car, comme il se manifeste en surface, il est visible et une intervention simple est toujours possible pour le corriger. Des solution simples permettent de le réduire :

- protéger la zone d'infiltration, par exemple par une bande enherbée ;

- choisir un revêtement de surface très perméable (galets, graviers, dalles perforées, etc.) ;

- choisir des plantes avec un développement racinaire vertical dans le cas d'une tranchée enherbée ;

- nettoyer régulièrement la surface.

Colmatage du fond et des parois

Dans le cas d'une tranchée d'infiltration (comme d'ailleurs pour les autres ouvrages souterrains infiltrant), un colmatage constitue un problème grave car il est très difficile d'intervenir. Le colmatage du fond paraît inéluctable et il est donc préférable de ne pas prendre sa surface en compte pour évaluer le débit d'infiltration. En revanche les parois semblent très peu se colmater (Proton, 2008).

Ce risque peut donc être négligé dans le cas d'une alimentation diffuse, la surface piégeant l'essentiel des matières en suspension et de la matière organique.

Dans le cas d'une alimentation localisée, en appliquant un principe de précaution, l'Adopta préconise cependant de mettre systématiquement en place un système type bouche d'injection, ou puisard avec la double fonction de décantation et de filtration (filtre ou même simple coude plongeant), et ce avec une densité équivalente aux avaloirs de voirie (soit plus ou moins 250 m2 de surface par avaloir, et donc ici par bouche d'injection). Cette précaution est simple à mettre en œuvre et permet de diminuer encore le risque.

Vie de l’ouvrage

De façon générale les tranchées ne nécessitent que peu d'entretien et seuls les dispositifs permettant l'introduction de l'eau ou sa vidange doivent faire l'objet d'une certaine attention :

- Dans le cas d'une alimentation localisée il faut entretenir régulièrement le regard en amont (au moins deux fois par an et autant de fois que nécessaire au moment de la chute des feuilles) en retirant tout ce qui pourrait colmater la tranchée.

- Dans le cas des tranchées recouvertes d’herbe, l'entretien est celui d'un espace vert traditionnel (tonte et nettoyage).

- Dans le cas des tranchées recouvertes de galets un nettoyage régulier est nécessaire.

- Dans le cas des tranchées stockantes, il faut contrôler régulièrement le dispositif de régulation du débit à l'aval.

Bibliographie :

- APUR (2015) : Préservation et valorisation de la ressource en eau brute : une gestion parisienne des eaux pluviales ; disponible sur https://www.apur.org/sites/default/files/documents/gestion_eaux_pluviales_paris.pdf

- Azzout, Y., Barraud, S., Cres, F.N., Alfakih, E. (1994) : Techniques alternatives en assainissement pluvial. Choix, conception, réalisation et entretien. ; Ed. Tec et Doc, Lavoisier ; Paris ; 371 p.

- Chocat, B. (2020) : Généralisation de la méthode des pluies ; note de travail (copie envoyée sur demande)

- Chocat, B., Bardin, J.P., Gautier, A. (1997) : Infiltration devices for urban drainage : a 50 years experience in Lyon ; Proc. ASCE Conf. on "Sustaining Urban Water Resources in the 21st Century," Malmoe, Sweden,7-12 Septembre 1997, pp 181-195.

- STU (1982) : La maîtrise du ruissellement des eaux pluviales : quelques solutions pour l'amélioration du cadre de vie ; Service Technique de l'Urbanisme ; Ed. Maugein & Cie, Paris ; 64 p

Pour en savoir plus :

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS