Prévision des crues et des inondations : vue globale (HU)

Traduction anglaise : Flood forecasting

Dernière mise à jour : 10/04/2024

Ensemble des actions et processus permettant :

- de surveiller en continu, d'anticiper avec un délai optimum et le plus clairement possible (OMM, 2011), le niveau d'eau et le débit, ainsi que les dates et heures de leur survenance, au niveau de points de prévision situés sur un cours d'eau en crue ou en hautes eaux (sous influence marine, par exemple), par suite de pluies intenses ou de longue durée ;

- d’anticiper les montées de niveau d’eau et les inondations au-delà des points de prévision précités ;

- d’informer les autorités et la population pour qu'ils puissent limiter les conséquences négatives de ces inondations : pertes de vie et santé des riverains, dégâts matériels et pertes économiques, dégradations de l'environnement et du patrimoine culturel.

Cet article a bénéficié de la relecture et des contributions d’Olivier Payrastre (Université Gustave Eiffel), de Bruno Janet (SCHAPI) et de Nicolas Cavard (SPC Loire-Allier-Cher-Indre). Il constitue une synthèse visant à donner une vision globale de la prévision des crues et des inondations ; il est complété par six autres articles plus détaillés qui approfondissent le contenu de différents aspects ;

- Prévision des crues : son historique en France ;

- Prévisions des crues : les données nécessaires ;

- Prévision des crues : les modèles utilisés ;

- Prévisions des crues : erreurs, incertitudes et évaluation des performances ;

- Prévision des crues : les outils opérationnels utilisés en France ;

- Prévision des crues : développements récents ou en cours en France.

Introduction

L’organisation des missions de de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues, assurées par les services et établissements publics de l’État, a été définie depuis 2003 par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative aux risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (articles 41 et suivants, codifiés L. 265-1 à L. 264-3 du code de l’environnement), et complétée par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (articles R. 564-1 à R. 564-9), abrogés et remplacés par le décret n° 2023-284 du 18 avril 2023.

Les points abordés dans cet article sont les suivants :

- l’historique de la prévision des crues en France, où elle s’est constituée comme démarche scientifique et technique à partir des années 1840 ;

- quelques repères sur la prévision des crues en France ;

- les moyens techniques utilisés :

- les données nécessaires,

- les modèles utilisés,

- les erreurs, la maîtrise des incertitudes et l’évaluation des performances ;

- les outils opérationnels (plates-formes d'intégration des données, de pilotage des modèles et de présentation des résultats ; outils de supervision ; outils d’expertise pour valider et contextualiser les résultats ; outils d’aide pour les retours d’expérience ; outils pour l’entretien de la mémoire des inondations) utilisés en France ;

- les principaux développements récents et les évolutions en cours,

- l’organisation des services en France,

- une ouverture sur la présentation de plusieurs systèmes de prévision des crues ailleurs dans le monde.

Historique de la prévision des crues en France

En France, le développement de méthodes et de services de prévision des crues a commencé suite aux grandes crues du XIXème siècle, en particulier les crues du Rhône et de la Saône en 1840, et de la Loire en 1846. Les premiers services spéciaux chargés des études relatives aux inondations de la Loire, du Rhône, de la Garonne et de la Seine furent ainsi créés par Napoléon III en 1856, puis étendus à la Meuse en 1858. L’organisation de l’annonce des crues par bassins versants (bien avant la création des Agences de bassin par la Loi sur l’eau de 1964) fut ensuite généralisée par les circulaires du 7 août 1879 et du 1er mai 1881.

Les pionniers (Belgrand, 1872) et leurs collaborateurs développèrent des principes dont certains restent d’actualité et connurent de belles réussites en prévoyant assez précisément des crues de la Loire et de la Seine.

Suite à la crue de la Seine en 1910, pour laquelle une partie des prévisions était satisfaisante, mais qui a aussi révélé des faiblesses, l’État a défini un dispositif national de prévision des crues dont la conception paraît moderne encore aujourd'hui. Malheureusement la première guerre mondiale provoqua un effondrement de cette organisation en plein démarrage, qui fut de plus supplantée dès 1919 par l’intérêt suscité par l’hydroélectricité.

Le XXème siècle a été marqué par de grands progrès à la fois en termes de modélisation et de métrologie. Mais les difficultés opérationnelles ont persisté deux générations durant, avec des services plus ou moins en charge de la prévision des crues, essentiellement au niveau départemental, et des instances de coordination faibles et hétérogènes. Il faudra attendre les grandes crues du début des années 1980 pour que l'État engage la structuration plus forte de l'organisation de la prévision des crues. Les réformes entreprises restèrent cependant timides, avant qu’une nouvelle série de catastrophes au début des années 2000 ne donne l’énergie et la légitimité pour mettre en place une organisation vraiment plus efficace.

Pour en savoir plus sur ce sujet, voir l’article Prévision des crues : son historique en France (HU) qui décrit les démarches menées et évoque les outils développés pendant 3 périodes, chacune durant de 60 à 75 ans :

- de 1840 à 1914, le temps des pionniers ;

- de 1914 à 1984, une stagnation voire un recul des services rendus, mais un net progrès des connaissances et une maturation des outils ;

- depuis 1984, année de restructuration de l’Annonce des crues, un mouvement de modernisation, de structuration et de renforcement des services rendus.

Quelques repères pour la prévision des crues et des inondations en France

La surveillance des cours d’eau, la Vigilance « crues » et le site Vigicrues

La surveillance des cours d’eau et l’anticipation des crues et des inondations est la première fonction des services chargés de la prévision des crues. Elle permet d’alerter à temps les responsables de la sécurité civile et les populations concernées sur les risques de submersion par débordement de cours d’eau, qui peuvent être associés à d’autres phénomènes (par exemple en zone fluvio-maritime).

Après un développement réalisé par le SCHAPI (qui pouvait s’appuyer sur des antécédents s’adressant aux autorités de l’État et des collectivités dans les bassins de la Loire et du Rhône), le vigilance crue a été rendue opérationnelle, en France métropolitaine, à partir du 11 juillet 2006, lors de la mise en service du site vigicrues, accessible aussi au grand public.

Elle a ainsi complété la vigilance météorologique qu’avait créée Météo-France en 2001, avec laquelle elle s’articule. En page d’accueil du site Vigicrues, on trouve une information synthétique sur les risques d’inondation par débordement des principaux cours d’eau métropolitains français surveillés par l’État, représentée par une carte de vigilance où les tronçons assez homogènes de ces cours d’eau sont colorés suivant un code indiquant la gravité des inondations prévues, dans les 24 heures à venir (voir figure 1) :

- Rouge : Risque de crue majeure : menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens ;

- Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes ;

- Jaune : Risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière, notamment dans le cadre d’activités exposées ou saisonnières ;

- Vert : pas de vigilance particulière requise.

Plusieurs améliorations ont été successivement apportées au cours des années 2010, notamment une version destinées aux téléphones mobiles ainsi que des possibilités d’abonnements et d’avertissements personnalisés paramétrables pour les collectivités et les citoyens.

L'instruction du gouvernement du 14 juin 2021 relative à la mise en œuvre des évolutions du dispositif de vigilance météorologique et de vigilance crues, ainsi que la note technique associée, précisent le cadre général du dispositif des vigilances, les exigences, les objectifs et les principes directeurs, ainsi que les évolutions du dispositif, les relations entre services lors des épisodes hydrométéorologiques et la communication relative au dispositif.

La note technique ministérielle du 18 janvier 2023 relative à la production opérationnelle de la vigilance crues détaille le rôle des services de Prévision des Crues (SPC) et du service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations (SCHAPI) de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) dans la chaîne de production de l'information de vigilance crues. Elle précise les responsabilités respectives des SPC et du SCHAPI et les modalités d'échanges entre eux. Elle intègre le rôle des cellules de veille hydrologique (CVH) outre-mer. Elle apporte des éclaircissements importants sur les modalités de détermination des niveaux de vigilance crues et sur la rédaction des bulletins de vigilance. Elle abroge et remplace la note technique précédente du 20 février 2015 sur le même sujet.

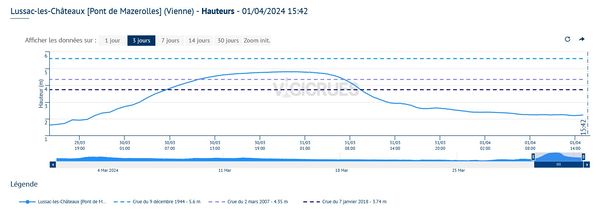

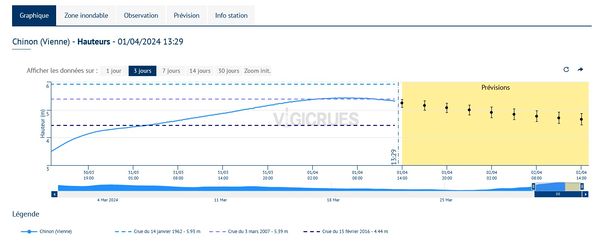

En cliquant, sur un ordinateur ou un smartphone, sur l’un des cours d’eau couverts par la carte de vigilance crues (figure 1), le territoire du SPC auquel il est rattaché s’affiche avec un niveau de zoom réglable permettant de cliquer sur chacune des stations de mesures télétransmises, généralement repérées par le nom de la commune où elles sont positionnées. On fait alors apparaître des diagrammes montrant le déroulement dans le temps des mesures hydrologiques observées jusqu’au moment de la consultation. Pour les stations de prévision, lorsque le tronçon de cours d’eau est coloré en jaune, orange, ou rouge, ce diagramme est complété par des prévisions indiquées dans le bulletin local ou, de plus en plus souvent, par l’affichage des prévisions pour les heures ou les jours suivants, comme précisé et illustré dans la section suivante (figures 2 et 3).

Cette vigilance crues est articulée avec la vigilance météorologique émise par Météo-France. Une présentation très pédagogique de la succession des principales étapes de consultation du site Vigicrues et de leur présentation, avec des particularités pour le SPC Gironde-Adour-Dordogne, est accessible via le lien : https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/document_vigicrues.pdf

La représentation de la dynamique (observation et prévision) des crues

La dynamique des crues est représentée sur le site Vigicrues par :

- des limnigrammes, diagrammes représentant l’évolution dans le temps des niveaux d’eau mesurés sur chaque station de mesure, et régulièrement télétransmis (figure 2) ;

- de plus en plus fréquemment, des hydrogrammes, représentant l’évolution dans le temps des débits évalués via des courbes de tarage calées sur des jaugeages (étalonnant la relation entre niveau d’eau et débit), effectués notamment en crue (figure 3) ;

- enfin, lorsque c’est possible, pour les points de prévision, moins nombreux, les hydrogrammes et limnigrammes des données observées jusqu’au moment de la diffusion de nouvelles prévisions, prolongés par les valeurs prévues pour les phases suivantes, avec une évaluation des incertitudes associées (figure 4).

Principales phases et caractéristiques d’une crue

Les principales phases et caractéristiques d’une crue sont :

- la montée des eaux, en spécifiant si possible son rythme et les seuils de débordements importants ;

- le maximum, ou les maximums (en cas de crue à plusieurs pics ou d’influence par une marée à forts coefficients), en donnant des indications sur la durée de ce(s) maximum(s) ;

- la décrue et son rythme.

Les délais de l’anticipation résultent d’un compromis. Ils doivent être :

- assez longs, pour permettre ou faciliter les procédures :

- d’alerte ;

- de mise en sécurité des personnes ; et, si possible,

- de réduction de la vulnérabilité des biens ;

- mais pas trop prématurés, pour s’assurer de délivrer des informations suffisamment justes, fiables, et contextualisées pour pouvoir aider :

- les gestionnaires de crise à assurer de façon judicieuse la sécurité, l’alerte et les secours, et,

- les personnes susceptibles d’être touchées par les inondations à limiter les risques.

Les points de prévision sont choisis en amont ou au droit des zones inondables les plus vulnérables, et prioritairement sur des sections de cours d’eau où les mesures de niveau d’eau et de débit en crue sont les plus fiables.

Les prérequis pour la mise en œuvre de la prévision des crues

Il est en premier lieu nécessaire de recueillir les données relatives à l'évènement en cours, lesquelles constitueront des entrées représentant la distribution spatio-temporelle de la pluie et des écoulements, ainsi que des variables d’état ou des ordres de grandeur, à ajuster par la suite, des paramètres, pour les méthodes ou les modèles de prévision. Ces données sont :

- des valeurs de caractéristiques physiques des bassins versants et des tronçons de cours d’eau pris en compte (topographie, bathymétrie des cours d’eau, nature et occupation des sols, etc.) ;

- des mesures en temps réel des précipitations pluvieuses (ponctuelles - par pluviomètres -, ou surfaciques - par radar météorologique, ou par produit de fusion de données radar et de pluviomètres-) et, dans certains cas, de stocks de neige ;

- des mesures en temps réel de niveau d’eau et de débit sur le cours d’eau considéré et sur ses affluents, en amont du point de prévision ;

- des prévisions météorologiques des précipitations pluvieuses et des autres paramètres influant la formation des crues (température, humidité des sols, etc. ).

La mise en œuvre de prévisions nécessite ensuite le choix des méthodes ou modèles numériques, qui doivent être à la fois robustes (vis-à-vis des instabilités de calcul), suffisamment complexes pour rendre compte de la réalité (y compris hors du champ documenté des évènements antérieurs), et suffisamment rapides pour fournir des simulations dans les temps impartis. Ces modèles cherchent à représenter deux grandes catégories de processus :

- la transformation de la pluie en débit à l’exutoire des bassins versants situés à l’amont du réseau hydrographique principal ; cette transformation « pluie - débit » prend en compte le ruissellement superficiel ou souterrain ainsi que les écoulements dans les réseaux hydrographiques en amont de points d'entrée dans le réseau hydrographique modélisé, ainsi que les apports latéraux intermédiaires entre deux points de calcul sur ce réseau principal ; ces modèles sont qualifiés d'hydrologiques ;

- les écoulements hydrauliques dans le réseau hydrographique principal, constitué de tronçon de cours d’eau, ainsi que de divers ouvrages, jusqu'aux points (ou sections transversales) faisant l'objet d'une prévision ; ces modèles sont qualifiés d'hydrauliques ou d’hydrodynamiques.

Enfin, l’exploitation des données et des résultats des modèles doit pouvoir être reprise à chaque cycle de prévision, en respectant les horaires de diffusion annoncés. En France, pour la production de la vigilance crues diffusée sur le site Vigicrues, un point complet sur la situation hydrométéorologique est effectuée a minima deux fois par jour (10h et 16h), et la cadence est augmentée si des modifications notables de la situation rendent obsolètes une partie des informations précédentes.

Les démarches favorisant l’efficacité de la prévision des crues

Remonter aussi loin que possible à l’amont des processus de formation des crues

Les premières annonces et prévisions des crues portaient sur la propagation amont-aval des ondes de crues déjà formées. Elles se sont assez vite révélées insuffisantes,en particulier pour les crues soudaines. Pour prévoir l'évolution des crues à l’exutoire de bassins versants plus réactifs ou simplement de moindre taille, et pour allonger le délai de prévision, il a fallu remonter de plus en plus à l'amont des processus :

- dans un premier temps on s’est appliqué à prévoir les débits à l’exutoire des bassins versants alimentant les cours d’eau principaux, ce qui nécessite de mieux quantifier la pluie précipitée et de la transformer en débit ; ce premier défi n'est pas encore totalement relevé ;

- puis, pour gagner encore en délai, il s’est avéré nécessaire d’avoir recours à une prévision de ces précipitations, ce qui reste particulièrement complexe lorsqu’elles ont une composante convective. Cela a conduit à travailler plus encore avec les météorologues pour qu’ils développent des méthodes fournissant des prévisions de plus en plus fiables et précises, dans le temps et dans l'espace, notamment pour représenter les incertitudes.

Intégrer toute la chaine des phénomènes générateurs de risques

Il s’agit, notamment, d’aussi bien que possible :

- mesurer et prévoir la pluie ;

- en déduire les débits générés à l’amont du réseau hydrographique ;

- représenter le transfert des ondes de crue dans le système hydraulique ;

- prévoir les conséquences en termes de niveaux atteints, de zones inondées et de profondeurs de submersion ;

- identifier les tronçons de cours d’eau présentant des risques notables de pertes de vies humaines et des enjeux vulnérables aux inondations prévues.

Soigner la présentation des résultats de prévision

Les résultats des prévisions doivent être formulés et diffusés aux autorités et à la population sous une forme :

- claire, directe et gratuite (c’est l’un des objectifs centraux, en France, du site Vigicrues évoqué plus haut) ;

- de plus en plus précise au fur et à mesure de la formation de la crue, à partir :

- d’une indication générale, au démarrage d’un évènement, sur la formation probable d’une crue et sur son niveau de gravité (il s’agit de l’objectif de la carte de vigilance crues),

- puis, au fur et à mesure que la crue se forme, d’une prévision de son ampleur ainsi que de son délai de montée et de développement (c’est l’objectif des prévisions chiffrées fournies aux points de prévision, en complément des mesures) ;

- ces prévisions pourront généralement être affinées et offrir plus d’anticipation, de fiabilité et de précision lorsque les points de prévision se situent à l'aval d'un grand bassin versant ;

- anticipatrice (affichage des prévisions) et transparente (affichage des prévisions avec celui des incertitudes associées) ;

- concrète pour les destinataires, ce qui conduit à compléter les prévisions de niveau d'eau et de débit avec une prévision des zones inondables potentiellement et des profondeurs de submersion a priori (sans cependant pouvoir prendre en compte divers évènements localisés ou difficiles à anticiper, comme des ruptures d’ouvrages (digues par exemple), ou des sur-inondations dues à des apports de cours d’eau locaux, ou à des ruissellements localisés, ou bien à des obstacles fortuits - embâcles par exemple - ou inconnus jusque-là) ; la prévision des contours des inondations prévues, et des profondeurs de submersion dans les divers secteurs qui y seront soumis, est très utile pour que les gestionnaires de crise et la population puissent évaluer correctement les conséquences possibles, et déterminer les mesures et opérations qu’il est possible ou non de prendre ou mener.

Faire preuve d’une grande rigueur opérationnelle

Toutes ces actions d’évaluation, de modélisation et de communication doivent s’opérer en temps réel, ce qui impose une rigueur particulière pour concilier fiabilité et efficacité. Les principales conditions à respecter sont les suivantes :

- avoir défini à l’avance les méthodes et les protocoles de façon à limiter, en phase opérationnelle, les atermoiements générateurs de confusion et de perte de temps ;

- avoir priorisé en amont les secteurs les plus vulnérables et ceux pour lesquels il est réellement possible de fournir des anticipations pertinentes, de façon à définir les points de prévision qui s’avéreront les plus utiles, ce qui peut impliquer de renoncer à une prévision équivalente en d’autres points, malgré des pressions sociales parfois fortes ;

- confronter, tout au long de l'évènement, les résultats des prévisions et les observations, puis procéder à des corrections sur les modèles ou leurs résultats, ainsi que sur les données d’entrée lorsque des erreurs de mesure sont mises en évidence ;

- échanger efficacement durant les évènements (et après) avec les divers partenaires impliqués, notamment les responsables, à divers niveaux, de l’alerte et des secours, ainsi qu'avec les autorités politiques ;

- préparer et organiser des modes de fonctionnement dégradé à activer au cas où certaines éléments du système de prévision s’avèreraient inopérants (appareils de mesure, de télétransmission de données, moyens de communications avec les partenaires, alimentation électrique, intégrité des locaux des centres de prévision, etc.).

Les domaines avec lesquels la prévision des crues et des inondations est en forte interaction

On peut noter plusieurs liens très forts entre la prévision des crues et :

- l’hydrométrie (mesure des niveaux d'eau et des débits, mais aussi de la pluie, pour compléter les données fournies par les services météorologiques), association datant des origines de ces deux disciplines ;

- l’hydrologie générale (et même urbaine), qui étudie les effets des précipitations et leur écoulement au sein des bassins versants, en amont des cours d'eau, puis au sein de ceux-ci ; l'hydrologie est en permanence sollicitée pour renforcer la fiabilité et la précision des méthodes et outils de modélisation utilisés pour la prévision des crues ;

- la météorologie, particulièrement via Météo-France, pour les données observées et prévues fournies en temps réel, notamment sur la pluie, l’humidité des sols, la température ainsi que, éventuellement, les stocks neigeux ;

- les services cartographiques et géomatiques pour la connaissance de la topographie, avec une altimétrie précise des zones inondables, une description fine de la géométrie des cours d’eau, de la couverture des sols et des infrastructures exposées aux inondations ;

- la communication, avec :

- les autorités (préfets, voire ministres, maires et services placés sous leur responsabilité) ;

- les services chargés de l'alerte et des secours ;

- les médias ;

- et, via le site Vigicrues, les services ou partenaires cités, ainsi que la population (habitants, mais aussi les responsables de services et d'entreprises, les responsables associatifs, les élus de quartier, etc.) concernée par une inondation.

Les moyens techniques à mettre en œuvre

Présentation générale

La prévision des crues nécessite l'utilisation conjointe et complémentaire de données, dont certaines doivent être acquises en temps réel, et de modèles de simulation. Ces outils sont cependant insuffisants. Il est nécessaire de leur associer des procédures permettant de tenir compte d'éventuelles erreurs et d'évaluer les incertitudes associées aux prévisions de débit ou de niveau. De plus, du fait des très fortes contraintes temporelles et de la multiplicité des opérations de contrôle inhérentes à l'activité des prévisionnistes, ainsi que de la nécessité pour eux de se concentrer sur l’analyse équilibrée de la situation et la bonne formulation des messages, les outils de gestion de données et de modélisation doivent être rassemblés sur des plates-formes opérationnelles performantes. Celles-ci doivent également être associées à des outils de nature différente apportant une aide aux prévisionnistes et aux chercheurs en mettant à leur disposition l'expérience des événements importants déjà observés. Cette expérience du passé doit aussi être enrichie en permanence par les particularités de l’évènement en cours. Enfin, une fois la prévision établie et fiabilisée, ces plates-formes doivent aider à communiquer, vite et clairement, aux autorités impliquées dans l’alerte et les secours, ainsi qu’aux personnes menacées.

Ces différents éléments sont développés dans les paragraphes suivants.

Les données nécessaires

Ces données sont déterminées par la façon dont on simplifie la représentation de la réalité hydrologique des bassins versants et des cours d’eau, avec des formules mathématiques ou graphiques, et, de plus en plus fréquemment, à l'aide de modèles numériques. En identifiant les confluences de cours d’eau principales (celles où l’affluent peut apporter des débits notables et où l’onde de crue peut être très différente de celle du cours d’eau principal), on définit des bassins versants élémentaires dont l’exutoire se situe à ces confluences, en identifiant les lignes de partage des eaux correspondantes. On ajustera, si nécessaire, la taille des bassins versants en fonction des modèles utilisés, et réciproquement. Les tronçons de cours d’eau entre ces confluences (avec des sous-tronçons, s’il y a des discontinuités importantes dans le faciès du cours d’eau) constituent le réseau hydrographique principal du cours d’eau modélisé ou pris en compte par les formules de prévision.

Au cours de chaque cycle de prévision, deux types d’opérations sont menées pour représenter les écoulements :

- sur chaque bassin versant élémentaire : la transformation de la pluie précipitée et prévue sur celui-ci en débit à son exutoire, en intégrant les nouvelles mesures disponibles depuis le lancement de la dernière prévision jusqu’au lancement du nouveau cycle de prévision ; c’est la simulation hydrologique ;

- dans le réseau hydrographique principal modélisé : la représentation de la propagation de a crue, c’est la simulation hydraulique, ou hydrodynamique.

Finalement, les données nécessaires pour procéder à la prévision sont de 3 types :

1/ les données observées, qui seront des données d’entrée, ou de contrôle, des modèles numériques ou formules. Elles concernent :

- la description de la pluviométrie, évaluée à partir des mesures aux pluviomètres et des images des radar-météorologiques, pour représenter l’évolution de sa distribution spatio-temporelle sur chaque bassin versant élémentaire ; ainsi que certaines données météorologiques (températures par exemple pour détecter les précipitations ou la fonte de neige, ainsi que le gel) ou hydrologiques complémentaires (comme l’évapotranspiration potentielle) ;

- l’évaluation des écoulements dans les cours d’eau du réseau hydrographique principal modélisé, avec les mesures hydrométriques, donnant les valeurs des niveaux d’eau mesurés, et celles des débits (calculés, à partir des hauteurs d’eau via des courbes de tarage, ou des mesures directes), ceci :

- à l’exutoire des bassins versants élémentaires, et,

- au niveau des extrémités de chacun des tronçons ou sous-tronçons de cours d’eau du réseau hydrologique principal ;

2/ l’attribution de valeurs aux variables d’état, permettant de caractériser les systèmes modélisés, pouvant être mesurées ou évaluées. En particulier :

- pour la transformation pluie-débit : la surface du bassin versant, ou de ses subdivisions en cas de modèle distribué, leur pente, leur allongement, l’humidité initiale (Soubeyroux et al., 2009) et la profondeur des sols, etc. ;

- pour la propagation des ondes de crues dans les tronçons de calcul du réseau hydrographique principal : les caractéristiques des chenaux d’écoulement des tronçons de calcul, définis en fonction des variations de la géométrie des cours d’eau : leur longueur, la pente longitudinale du lit, la géométrie des sections transversales des lits majeur, moyen et mineur, etc.

3/ un ordre de grandeur des paramètres utilisés dans les modèles conceptuels ou empiriques, ou même à base physique, eux aussi forcément simplificateurs de la réalité décrite.

Il s'agit généralement de variables non mesurables et même difficilement évaluables directement. L'objectif consiste à estimer leur ordre de grandeur, avant de les ajuster par calage à partir de jeux de données historiques (jeux de données pluviométriques et hydrométriques). Ces jeux de données doivent avoir été critiqués et être aussi longs ou riches en crues significatives qu’il est possible. Le calage, sur une partie du jeu de données, consiste à ajuster les valeurs des paramètres pour minimiser les erreurs de modélisation (les écarts entre les résultats de modélisation et les données observées, puis critiquées, correspondantes). La validation, sur l’autre partie du jeu de données, consiste à s’assurer de la validité du calage.

L'article Prévision des crues : les données nécessaires (HU) présente plus en détail ces données à utiliser en temps réel, en distinguant celles qui relèvent :

- des mesures pluviométriques,

- acquises en cours d’évènement (pour la prévision des crues) ou disponibles dans des séries historiques enregistrées (pour le calage ou l’évaluation des modèles),

- ainsi que déduites des prévisions météorologiques,

- des mesures hydrométriques, acquises en temps réel ou provenant de séries historiques enregistrées,

- des variables d’état et des paramètres, ces deux catégories étant assez voisines, mais distinguées de manière différente suivant les modèles, qui concernent :

- les caractéristiques des bassins versants, nécessaires aux modèles hydrologiques de prévision, acquises le plus souvent en préalable ou dépendant des antécédents pluvieux, et, pour les paramètres, ajustées par calage des modèles ;

- les caractéristiques des divers tronçons de calcul de la propagation des ondes de crue dans le réseau hydrographique principal des cours d’eau modélisés et la topographie des zones inondables, déterminées de la même façon.

Il convient de veiller, pour que les modèles conservent dans le temps toute leur pertinence, à actualiser la caractérisation de l’occupation des bassins versants et des lits (mineurs, moyens ou majeurs), de la géométrie des ouvrages hydrauliques, ou des infrastructures qui y sont implantées.

Les modèles mis en œuvre pour la prévision des crues

Les mécanismes et les principales caractéristiques de l’utilisation de ces modèles sont évoqués dans les § « Les phases de la prévision des crues et des inondations » et « Les conditions pour l’efficacité de la prévision des crues » ci-dessus.

Ces modèles sont présentés de manière plus approfondie dans l'article Prévision des crues : les modèles utilisés (HU), qui traite successivement les points suivants :

- présentation générale de ces modèles ;

- rapide historique du développement des formules et modèles pour la prévision des crues ;

- pour les modèles hydrologiques :

- les divers modèles utilisables, et la stratégie du réseau Vigicrues pour le développement et la tenue à jour de ceux qu’il a été décidé d’utiliser préférentiellement,

- les points d’attention majeurs pour :

- leur construction, notamment leur calage,

- leur utilisation, notamment leur initialisation en phase opérationnelle et leur fonctionnement en extrapolation des mesures utilisées pour le calage,

- leur amélioration, par utilisation de modules d’assimilation des données, ou par suite des évènements les plus marquants, à travers les retours d’expérience et les rejeux,

- le cas particulier des modèles géographiquement distribués à base assez physique ;

- pour les modèles hydrauliques (ou hydrodynamiques) :

- les divers modèles utilisables, et la stratégie du SCHAPI pour le développement de ceux qu’il a été décidé d’utiliser préférentiellement,

- les points d’attention majeurs pour leur construction, notamment :

- le recueil des variables d’état,

- les hypothèses de modélisation pour la prise en compte des apports intermédiaires entre deux points de calcul, et le calage des paramètres,

- leur utilisation en initialisation de phase opérationnelle, notamment, pour MASCARET, ainsi que leur fonctionnement en extrapolation des mesures utilisées pour le calage,

- leur amélioration, par utilisation de modules d’assimilation des données, ou par suite des évènements les plus marquants, à travers les retours d’expérience et les rejeux, en modes « calage » ou « pseudo-prévision ».

Maîtrise des erreurs et des incertitudes - évaluation des performances de prévision

Les mesures sur la pluie et les écoulements des cours d’eau sont imparfaites ; c'est également le cas des modèles de prévision des pluies ou des crues. Ces imperfactions génèrent, dans les prévisions, des erreurs, qui se traduisent par des écarts entre la donnée prévue, par exemple une hauteur d’eau dans 2 heures sur une échelle de crue, et la mesure correspondante, télétransmise peu après cette échéance.

Il existe dans Wikhydro un ensemble de fiches, élaborées entre 2013 à 2015 par un groupe de travail constitué de prévisionnistes du SCHAPI et des SPC, ainsi que de chercheurs de Météo-France, de l’IRSTEA et de l’IFSTTAR (devenu l’IGE), qui traitent des différentes incertitudes. Ces fiches sont regroupées dans la catégorie Incertitudes et accessibles par ce lien.

Cet aspect est développé dans l'article Prévision des crues : erreurs, incertitudes et évaluation des performances (HU), qui traite successivement :

- Le contexte de l'élaboration des fiches sur l'incertitudes de Wikhydro ainsi que leur organisation.

- Les sources des erreurs (dans les mesures et les prévisions de la pluie, les mesures ou les modélisations hydrologiques) et les moyens de les identifier. Ces erreurs ne sont réductibles que jusqu’à un certain point et cela induit un flou autour des prévisions déterministes. Il est donc nécessaire, pour que les utilisateurs des prévisions (les responsables de l’alerte et des secours, ainsi que tous les citoyens concernés) puissent prendre les décisions qui leur reviennent, d’évaluer les incertitudes associées et de les leur communiquer. Celles-ci concrétisent la notion de doute, en la cernant au mieux par une quantification probabiliste. On parle alors de prévision probabiliste, que les prévisionnistes devront chiffrer dans un temps limité, car il s’agit de prévision opérationnelle. En reprenant les termes de la fiche A.01 - Incertitude ou erreur de la série de fiches déjà citée, on peut dire que les erreurs connues permettent d'évaluer l’incertitude sur la prévision, et l'incertitude anticipe l'erreur, en caractérisant un degré de confiance à accorder à la prévision.

- Les méthodes pour évaluer ces incertitudes, du moins qui sont les plus utilisées dans le Réseau Vigicrues et par les scientifiques du domaine. La communication de ces incertitudes est essentielle, car elles sont encore souvent comprises comme une imperfection de la prévision, alors qu’elles sont inhérentes à la complexité des phénomènes en jeu ; savoir cerner ces incertitudes apporte en fait une information supplémentaire majeure.

- l’évaluation des performances des prévisions en détaillant en particulier les critères de qualité utilisés pour évaluer les prévisions (fiabilité, utilité, précision, finesse, absence de biais systématique, capacité de discrimination) ainsi que les outils d’évaluation de performance de ces prévisions.

Les outils opérationnels en France

Nota : Pour avoir plus de détails sur les éléments présentés dans ce paragraphe voir l'article Prévision des crues : les outils opérationnels utilisés en France (HU).

Les outils de supervision des données, des opérations de prévision et des résultats

Les outils de supervision sont des interfaces entre les prévisionnistes et le système de prévision. Ils les aident dans l’analyse du fonctionnement des composantes de ce système, ainsi que dans celle de l’évolution des situations hydrométéorologiques, ceci à 3 échelles : nationale, par sous-bassin versant et par point de prévision. Ils permettent notamment :

- de vérifier le bon état des systèmes d’acquisition et de transmission des données et d'identifier les informations pouvant être douteuses, puis de les ajuster si nécessaire ;

- d'enchaîner et lancer les tâches à réaliser par la plate-forme opérationnelle ;

- de recueillir les résultats bruts des modèles et de l’évaluation des incertitudes, de les visualiser et de les comparer à ceux d’évènements comparables sur les mêmes bassins versants, pour s’assurer de leur vraisemblance, et d'apporter les corrections qui lui apparaissent nécessaires ;

- de mettre en forme les résultats expertisés et de piloter l’élaboration de prévisions expertisées ;

- de gérer des alarmes ;

- de préparer l’archivage des prévisions.

Jusqu’au milieu des années 2010, en France, ces opérations étaient réalisées, dans les SPC, avec divers systèmes, dont les interfaces de la plate-forme SOPHIE (Vidal et al., 1996) et, au SCHAPI, avec des outils transitoires. Elles ont ensuite été effectué en utilisant le Superviseur national branché à la Plate-forme Hydro Centrale (PHyC) de la Base de données HYDRO (devenue en 2022 l’HydroPortail), dont la première version a été utilisée de façon opérationnelle au SCHAPI et dans les SPC qui l’ont souhaité, dès la fin 2015. Début 2024, la version 3 du Superviseur national est opérationnelle et le projet de version 4 est en cours.

Les plates-formes d'intégration des données, de pilotage des modèles et de collecte des résultats

Ces plates-formes automatisent, sous contrôle des prévisionnistes, les opérations :

- de recueil en temps réel des données d’entrée ou d’état des modèles,

- d’alimentation automatisée et complète des modèles avec ces données,

- d’exécution des choix et des enchaînements des modèles, ainsi que des cheminements des données, dans des cas complexes, comme dans les procédures d’assimilation des données.

Par exemple, pour le Système Vigicrues, la Plate-forme Opérationnelle pour la Modélisation (POM), progressivement opérationnelle depuis 2016 au SCHAPI, puis dans quelques SPC, et maintenant presque tous, aide à :

- recueillir les données d’entrée (ou d’état), connues au préalable, ou bien acquises en temps réel en provenance de diverses sources rapidement citées ci-dessous :

- concernant les données hydrologiques et les données pluviométriques acquises par les Unités d’Hydrométrie des D(R)EAL et, en y appliquant les prétraitements nécessaires, la Plate-forme Hydro Centrale (PHyC) de l’HydroPortail ;

- concernant la pluie, l’humidité du sol et la température, l’outil BDImage (issu du projet LAMEDO) :

- qui rassemble, en les spatialisant, les données observées par les pluviomètres et les radars hydrométéorologiques, ainsi que les résultats de leur fusion,

- dont l’extension est en cours pour intégrer les résultats, spatialisés aussi, de prévision des modèles de Météo-France,

- qui recueille aussi, en tant que variables d’état variant sensiblement en cours d’évènement pluvieux : la répartition spatialisée des indicateurs d’humidité des sols calculés par Météo-France (sur la base des antécédents pluviométriques et de température) ainsi que la température influant sur la fonte des neiges ;

- faciliter le choix et l’association des modèles, ainsi que leur enchaînement d’amont en aval, par exemple en cas d’assimilation de données ;

- collecter les résultats de modélisation et les transmettre au Superviseur (Voir ci-dessus) pour examen par les prévisionnistes et, après retour, y appliquer les post-traitements nécessaires avant export vers la PHyC de l’HydroPortail, ou un site FTP et publier les prévisions sur le site Vigicrues, avec un commentaire concis ainsi que, de plus en plus, l’indication des incertitudes associées.

Les outils d’expertise pour valider et contextualiser les prévisions

Le travail d'expertise consiste à valider et à contextualiser les prévisions et ajuster les incertitudes à afficher (Voir le § «Maîtrise des erreurs et des incertitudes - évaluation des performances » ci-dessus, ainsi que l'article Prévision des crues : erreurs, incertitudes et évaluation des performances).

La base de données événementielles de crues SACHA, initialement développée à la DIREN de bassin Rhône-Méditerranée par Pierre-Marie Bechon, est, depuis le milieu des années 2000, assez largement utilisée à cet effet. En 2024, elle est en cours de reprise avec intégration dans d’autres outils existants, comme Octave ou le Superviseur. D’autres outils sont aussi utilisés pour détecter les risques hydrologiques.

Les outils pour les retours d’expérience

La comparaison des prévisions avec les mesures et les constats de ce qui s’est produit ensuite permet de consolider l’expérience des prévisionnistes et de définir des améliorations pertinentes des systèmes d’observation et de prévision, ce qui est d’autant plus précieux que les évènements sont rares, ou atypiques, ou complexes. Pour capitaliser ces informations et nourrir l’expérience collective formalisée dans des bases de données (notamment SACHA) pour la formation des prévisionnistes et hydromètres en vue de crues similaires, ces analyses font l’objet de retours d’expérience formalisés concernant chacune des composantes des évènements significatifs et des démarches techniques pour son observation et sa prévision.

Un outil d’aide à la production de certains modules de retours d’expérience (REX) a été développé par le SCHAPI et permet de comparer les hydrogrammes avec les changements de Vigilance. C’est l’outil appelé Express.

Les outils pour l'entretien de la mémoire

La consolidation du réseau des repères de crue

Les repères de crues sont des marques matérialisant le niveau le plus élevé (les plus hautes eaux) atteint lors d'une inondation historique et la date correspondante. Ce sont des marques physiques, qui peuvent être complétées par des relevés précis de l’altitude des laisses de crues, ainsi que par des photographies ou des vidéos. Ce sont des vecteurs précieux de la mémoire collective, que les maires ont l’obligation légale de conserver, avec l’assistance des services techniques de l’État (loi Risque n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article L563 3 du Code de l’Environnement). Un guide méthodologique (CEREMA, 2017) donne des éléments de méthode sur :

- l’organisation, en anticipation de l’inondation et immédiatement après ;

- le matériel nécessaire ;

- la procédure de collecte ; et,

- la capitalisation des informations collectées.

L’importance de la précision altimétrique des repères et des zéros d’échelle est à souligner.

Une plate-forme nationale collaborative « Repères de crues » est accessible par le lien https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr ou depuis la page de garde du site Vigicrues (en bas à droite). Administrée par le réseau Vigicrues, elle a été mise en place à partir de 2016. Elle est ouverte aux contributions des collectivités territoriales, des services de l’État, des associations et du grand public. Les sites indiqués font l’objet d’une qualification en 4 statuts issus d’une vérification et éventuellement d’une expertise. A la fin 2023, plus de de 74 000 « sites » (pouvant regrouper plusieurs repères) sont répertoriés en France.

La base de données historiques sur les inondations (BDHI) et l’HydroPortail

La base de données historiques sur les inondations (BDHI) est une base documentaire visant à recenser et décrire les phénomènes remarquables de submersions dommageables d'origine fluviale, marine, lacustre et autres, survenus sur le territoire français (métropole et départements d'outre-mer) au cours des siècles passés ou plus récemment. Ses informations sont structurées autour de « Fiches Document », de « Notes Inondation » et de « Fiches Synthèse », enrichies progressivement. Cependant, le nombre d’évènements concernés reste limité. Au moment de la mise en ligne de cet article, cette base n'était plus accessible au public pour des raisons de failles de sécurité. Elle reste accessible pour les services de l’État, sur le site intranet https://bdhi.e2.rie.gouv.fr.

Les données quantitatives mesurées dans les cours d’eau (3 000 stations de mesure) et les calculs hydrologiques associés sont capitalisés au sein de l’HydroPortail, banque nationale de données hydrométriques.

Les développements récents et les évolutions en cours

Nota : Les éléments présentés dans ce paragraphe sont développés plus en détail dans l'article Prévision des crues : développements récents ou en cours en France (HU).

Les projets correspondant aux évolutions présentées dans ce § étaient déjà pour la plupart en maturation depuis les premières années du SCHAPI et des SPC. Ils complétaient les premiers développements prioritaires, comme la mise en place des premiers outils opérationnels et des premières versions du site Vigicrues. Une communication (Bachoc et al., 2010) assez large a pu en être faite en conférence introductive d’une session du Colloque de la Société hydrotechnique de France (SHF) tenu en mars 2010 pour marquer le 100ème anniversaire de la crue de la Seine en janvier-février 1910. Les développements auxquels ils ont donné lieu ont été orchestrés par les Projets stratégiques, puis les Plans d’action du réseau pour la Prévision des Crues et l’Hydrométrie (PC&H) qui se sont succédés depuis 2009.

A la suite d’un rapport du Conseil Scientifique et technique du SCHAPI (Becerra et al., 2013), le projet Vigilance 2, lancé en 2013 par le SCHAPI et les SPC, intégrait l’ensemble des nouveaux services suggérés ou en préparation jusque-là, notamment ceux qui sont cités ci-dessous :

- l’affichage graphique sur le site Vigicrues des prévisions et des incertitudes associées ;

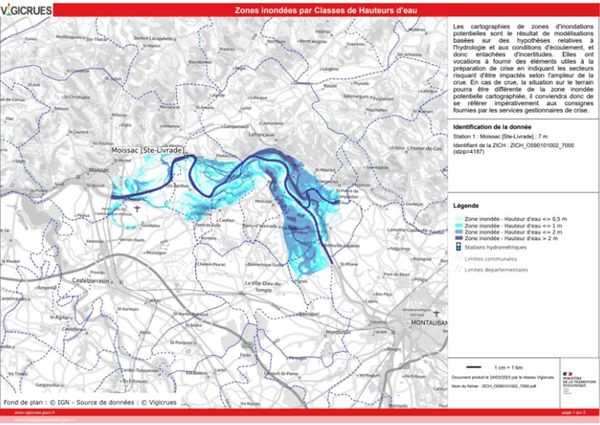

- l’extension de la prévision des crues à la prévision des inondations (figure 6) ;

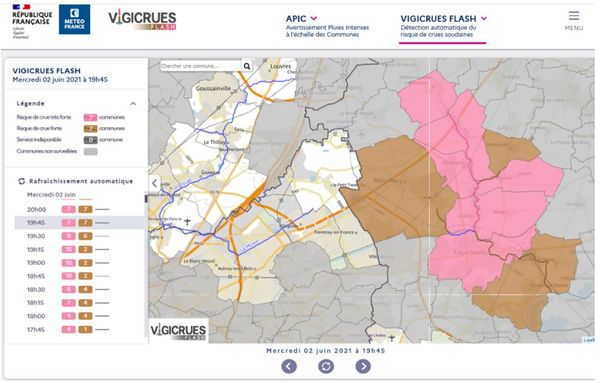

- l’anticipation des crues soudaines par une modélisation hydrologique globale (devenue le produit Vigicrues Flash) (figure 7) ;

- l’amélioration des prévisions en zones côtière et fluviomaritimes ;

- l’amélioration des moyens de communication et d’échange avec les destinataires des prévisions.

Les méthodes et outils pour l’évaluation des incertitudes associées aux prévisions, qui sont aussi des développements récents et encore en cours, sont présentés dans l'article Prévision des crues : erreurs, incertitudes et évaluation des performances (HU).

Organisation des services en France, et ressources humaines mobilisées

Évolutions réglementaires récentes

Plusieurs évolutions réglementaires récentes sont venues modifier ou préciser l'organisation de la prévision des crues et des inondations.

- Sur la consolidation du réseau pour la prévision des crues. La circulaire du 4 novembre 2010, puis l’instruction ministérielle du 14 juin 2021 relatives à la mise en œuvre des évolutions des vigilances météorologique et sur les crues, complétées par la note technique du 27 Juillet 2021 relative à l’élaboration de la diffusion des vigilances météorologique et sur les crues, et enfin la note technique du 18 janvier 2023 relative à la production opérationnelle de la vigilance crues, ainsi que le décret du 18 avril 2023 sur les missions de surveillance des cours d’eau, de prévision des crues et de production de la vigilance sur les crues ont permis de :

- concentrer les équipes des Services de prévision des crues en métropole pour densifier leur potentiel technique et humain de façon à mieux faire face à l’extension de leurs tâches. Ainsi, leur nombre, qui était de 22 à leur création par la circulaire du 1er octobre 2002, est de 17 depuis l’été 2021 (figure 8). Les SPC bénéficient de l’action des 20 Unités d’Hydrométrie (UH) des DREAL. Le dispositif est complété pour les régions et départements d’Outre-mer, par 5 Cellules de Veille Hydrologique (CVH), progressivement développées depuis 2014, et ayant vocation à fonctionner à terme comme les SPC et les unités d’hydrométrie. Le SCHAPI, ainsi que de nombreuses équipes du réseau pour la prévision des crues et l’hydrométrie, sont engagées dans des certifications qualité ISO 2001.

- de mobiliser, à partir de 2011, avec la Circulaire interministérielle du 28/04/2011, complétée par la Note technique du 29 octobre 2018 relative à l’organisation des missions de référent départemental pour l’appui technique à la préparation et à la gestion de crises d’inondation sur le territoire national, les Directions départementales des territoires (et de la mer) - DDT(M) - qui peuvent, pour cela, notamment s’appuyer, avec l’appui des SPC, sur les jeux de cartes de Zones Inondées Potentiellement (ZIP) et de Zones Inondées par Classes de Hauteur d’eau (ZICH) correspondant à une gamme de niveaux d’eau aux points de prévision des crues.

- Sur les fonctions du SCHAPI et des SPC. La Note technique du 18 janvier 2023 relative à la production opérationnelle de la vigilance sur les crues (https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032931/TREP2301553N.pdf), aux § 3.4. et 3,5, et le décret du 18 avril 2023 ont consolidé les rôles de chacun :

- le SCHAPI assure la responsabilité opérationnelle et le pilotage : du dispositif national de surveillance des cours d’eau ; de la production de la prévision des crues ; de la vigilance sur les crues ; de la transmission des informations correspondantes aux préfets, maires, à divers services de l’État, et aux populations (via le site Vigicrues), en liaison avec les SPC et Météo-France, en restant accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24, et assurant, comme les SPC, un service continu en cas de vigilance de niveau orange ou rouge ; plus précisément, le SCHAPI :

- assure la maîtrise d’ouvrage de l’élaboration ainsi que l’aide à l’installation dans les SPC des outils informatiques nationaux du système Vigicrues (collecte des informations hydrologique en temps réel et échanges d’informations entre services, supervision, prévision, élaboration et diffusion des vigilances) ;

- trace, comme les SPC, les évènements importants à l’aide du Superviseur national ;

- reste en lien avec les directions centrales de Météo-France, le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC), éventuellement les préfets et d’autres ;

- transmet les informations météorologiques et dialoguant avec les SPC pour évaluer la situation hydrologique ;

- valide les propositions des SPC pour la vigilance, et diffusant celle-ci via le site Vigicrues ;

- contribue aux Retours d’expérience (REX) sur les évènements marquants et appuie les missions d’inspection auxquelles ils peuvent donner lieu ; il établit aussi des bilans annuels d’activité en matière de vigilance sur les crues et d’hydrométrie.

- Les Services de Prévision des Crues préparent et élaborent les éléments pour la vigilance sur les crues. ; plus précisément, ils :

- contribuent aux chantiers nationaux d’intérêt commun conduits par le SCHAPI ;

- maintiennent à jour et perfectionnent les outils ainsi que la connaissance des enjeux d’inondation et des partenaires locaux ;

- restent en lien avec les Directions Inter-régionales de Météo-France, les services préfectoraux départementaux de protection civile et assurent la fonction de référents techniques départementaux pour la gestion des crises d’inondation (RDI), ainsi que, si nécessaire, les Etats-majors Interministériels des Zones de défense (EMIZ) ;

- assurent une veille permanente en anticipation des risques de crue et la production au moins biquotidienne des prévisions des crues et de la vigilance sur celles-ci ;

- tracent, aussi, les évènements importants et contribuent fortement aux Retours d’expérience (REX) des évènements marquants.

- le SCHAPI assure la responsabilité opérationnelle et le pilotage : du dispositif national de surveillance des cours d’eau ; de la production de la prévision des crues ; de la vigilance sur les crues ; de la transmission des informations correspondantes aux préfets, maires, à divers services de l’État, et aux populations (via le site Vigicrues), en liaison avec les SPC et Météo-France, en restant accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24, et assurant, comme les SPC, un service continu en cas de vigilance de niveau orange ou rouge ; plus précisément, le SCHAPI :

Les compétences requises et leur consolidation

Les compétences nécessaires couvrent :

- la prévision et la modélisation hydrologique et hydrodynamique ainsi qu’une bonne capacité d’interprétation des données hydrométriques ou pluviométriques ;

- la compréhension des mécanismes et des formalisations des prévisions météorologiques ;

- la maîtrise des technologies de l’information et des communications techniques opérationnelles ;

- l’aptitude à communiquer avec les responsables des administrations de l’État, les responsables politiques, les médias et le public ;

- la gestion et l’administration ;

- la capacité à piloter la recherche et les développements nécessaires et à en intégrer les résultats.

Les unités d’hydrométrie jouent un rôle majeur pour la qualité des mesures, avec une contribution essentielle apportée à celle-ci par les jaugeages en crue, ainsi que pour la fiabilité des télétransmissions.

Les agents bénéficient d’un programme national de formation diversifié et à plusieurs niveaux de spécialisation. Voir: https://www.innovation-transformations.ecologie.gouv.fr/spip.php?page=recherche&lang=fr&forcer_lang=true&recherche=prevision+des+crues+hydrom%C3%A9trie

Quelques services et plates-formes de prévision des crues dans d’autres pays

Aux États-Unis d’Amérique, le Service météorologique national (NWS) de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) est responsable, avec ses 13 Centres de prévisions fluviales, de la prévision des crues au niveau national. Son système de prévisions fluviales, le National Weather Service River Forecasting System (NWSRFS), comprend plus de 30 modèles hydrologiques, parmi lesquels on peut citer le modèle Sacramento, dans sa version « Alert », orientée vers la prévision en temps réel, LISFLOOD (Van Der Knijff et al., 2008), développé dans le cadre du système EFAS, et Delft News, développé par DELTARES (Pays-Bas). On peut consulter, sur le site internet : http://www.weather.gov/alerts les données observées et prévues (sans indication d’incertitude) concernant l’une des presque 8 000 stations. Outre le NWSRFS, de nombreux autres modèles de prévision des crues éclair sont utilisés par les Bureaux de prévisions météorologiques (WFOs pour Weather FOrecast System), qui travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour fournir des prévisions et des annonces de crues au niveau national et pour certains sites spécifiques.

Au Canada, plusieurs modèles continus, avec des composantes de cumul de neige et de fonte des neiges associées, sont utilisés pour la gestion des grands systèmes de réservoirs interconnectés.

Au Royaume-Uni, la tendance n’est plus aux agences individuelles de gestion des bassins versants développant leurs propres modèles mais plutôt à un système plus intégré, connu sous le nom de « système à architecture ouverte ». Dans ce système, les structures principales sont fournies par DELTARES (ex-DELFT Institute), mais il est néanmoins possible d’intégrer certains systèmes développés antérieurement. Afin d’accroître les délais pour les prévisions de crues, le système est associé aux modèles de prévision numériques du temps (PNT) les plus récents du Meteorological Office du Royaume-Uni. Le dernier de ces modèles est le STEPS, qui combine les données de prévision numérique du temps et les données pluviométriques radar.

En Belgique, on peut signaler :

- Côté flamand, le système pour la prévision de la Demer, qui serpente dans des terres parmi les plus basses au monde, mis en place par AMINAL, le département Flamand en charge de l’environnement, Il couvre les zones sensibles d’un bassin de 2 275 km2, incluant les villes de Aarschot, Hasselt, et Zichem. Le moteur de prévision des crues de FloodWorks génère des prévisions toutes les 15 mn, avec notamment la production d’une carte détaillée des zones inondées, en croisant la hauteur d’eau calculée du modèle avec un MNT de haute résolution,

- en Wallonie, le site d’information sur les crues est accessible par : http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/index.html

En Italie, le modèle ARNO, qui incorpore la méthode de propagation parabolique linéaire sur les pentes des bassins hydrographiques et dans les chenaux, a été utilisé pendant de nombreuses années comme élément central du Système opérationnel européen de prévision des crues en temps réel (EFFORTS). Ce système, développé à l’origine pour la rivière Fuchun en Chine, a été appliqué avec succès à plusieurs rivières italiennes. Au cours des dernières années, le modèle TOPKAPI, un modèle distribué à base physique, a été incorporé au système EFFORTS dans le cadre du Projet intégré des mesures de précipitations à capteurs multiples (MUSIC pour Multi-sensor Precipitation Measurements integration Project). Il est opérationnel sur les fleuves Arno et Reno, ainsi que sur 9 autres plus petits.

Sur le bassin du Rhin, en Allemagne, au Luxembourg, en France (pour le Rhin, la Sarre et aussi la Meuse), et plus en amont encore en Suisse, on utilise le modèle LARSIM, qui peut être couplé avec le modèle hydraulique HEC-RAS.

Sur le bassin du Danube en Allemagne, le Système EFFORTS est utilisé, et sur l’ensemble du bassin, et du grand fleuve, c’est le Système EFAS.

Dans la plupart des pays d’Europe de l’Est, l’utilisation de modèles continus a été développée sous l’action du système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) établi par l'organisation météorologique mondiale (OMM), et par lequel sont mis à disposition par les services hydrologiques des pays membres de l'OMM des outils techniques qu'ils emploient dans leurs tâches habituelles. Ainsi, le SHFM s’appuie sur une diversité de modèles numériques : CLS, proposé dès 1977 par Natale et Todini (Todini, 2007) ; SACRAMENTO ; modèle des écoulements et de gestion des réservoirs (SSARR pour Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation) ; TANK ; IPA continu ; etc.

La Chine a grandement développé ses systèmes de prévision des crues en interne à partir de plusieurs modèles différents. Durant les périodes des crues, le Centre national de prévision des crues du Ministère chargé des Ressources en eau réalise des prévisions de crues en temps réel toutes les six heures, sur la base des quelques 3 000 stations pluviométriques réparties sur l’ensemble du pays, pour les sept grandes rivières (y compris le Yangzi Jiang, le Huang Ho, le Hai He et la rivière des Perles) à l’aide du Système national chinois de prévision des crues, le China National Flood Forecasting System (CNFFS). De nombreux modèles de prévision des crues différents sont employés dans ce système, y compris le modèle Xinanjiang (Zhao et al., 1995), d’autres modèles, tels que IPA, Sacramento, Tank, SMAR (Tan et O'Connor, 1996), ainsi que le Système linéaire mixte contraint, leSynthetic Constrained Linear System (SCLS).

Au Bangladesh, le Centre de prévision et d’annonce des crues (FFWC) utilise largement les techniques SIG pour afficher l’état du niveau d’eau et des précipitations qui rentrent dans le modèle de prévision des crues MIKE 11 FF. Le centre utilise un modèle monodimensionnel totalement hydrodynamique (MIKE 11 HD) incorporant toutes les principales rivières et plaines inondables, qui sont reliées à un modèle conceptuel global pluie-débit (MIKE 11 RR), qui, à son tour, génère des débits entrants en provenance des bassins hydrographiques secondaires du pays.

Au Pakistan puis en Inde, ainsi qu’en Afrique de l’essentiellement pour les crues soudaines???, le Système Flash Floods Guidance System (FFGS), développé par le Centre de Recherche Hydrologique (HRC) de San Diego - Californie / USA – avec le soutien de la NOAA et de l’OMM, ainsi que le Fonds US Aid, a été assez largement déployé depuis 2011.

En République de Corée, le Système de prévision et d’annonce des crues coréen, le Korean Flood Monitoring and Warning System (KFMWS), basé sur un SIG, a été développé depuis 1987 pour cinq grandes rivières, et le système a été récemment étendu à la gestion des crues de plusieurs rivières secondaires.

La Commission du fleuve Mékong (MRC) utilise des modèles numériques (SSARR, régression, RNA) pour fournir une prévision de crues avec trois jours d’anticipation durant la saison des pluies pour plus de 20 sites le long du fleuve, sur la base de données quotidiennes en provenance de 37 stations hydrologiques et de 22 stations pluviométriques.

En Australie, les prévisions de crues sont gérées et émises par le Service météorologique national, le Bureau of Meteorology (BOM). Les informations sont répercutées en cascade du niveau national au niveau des États. Sur le site Internet http://www.bom.gov.au/ les informations d’annonce de crue sont obtenues en cliquant sur des triangles dont la couleur signale des risques d’inondation plus ou moins graves et référencées temporellement.

Bibliographie :

- Bachoc, A., Garçon, R., Daly, F., Gaume, E., Gautheron, A., Perrin, C., Le Pelletier, Th., Obled, C. (2010) : Besoins opérationnels et progrès actuels en matière de connaissance des phénomènes physiques dans l’hydrologie des crues, Colloque SHF sur les risques d’inondation en Île-de-France, 100 ans après les crues de 1910, La Houille Blanche n° 1 du 01/02/2011, p. 14-21 ; https://doi.org/10.1051/lhb/2011001

- Becerra, S. (coordinatrice) (2013) : Document de synthèse du Conseil scientifique et technique (CST) du SCHAPI ; Groupe de travail sur la formalisation des pratiques et des acquis pour prioriser les efforts scientifiques et techniques afin d’améliorer les services rendus ; 8 juillet 2013. … p.

- Belgrand, E. (1872) : La Seine ; ed. Dunod ; 1872 réédité en 1875.

- CEREMA (2017) : Collecte d’informations sur le terrain par suite d’une inondation ; mai 2017 ; 69 p. ; disponible sur https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/collecte-informations-terrain-suite-inondation.

- Cloke, H., Thielen, J., Pappenberger, F., Nobert, S., Balint, G., Edlund, C., Koistinen, A., de Saint-Aubin, C., Sprokkereef, E., Viel, C., Salamon, P., and Buizza, R. (2009) : Progress in the implementation of Hydrological Ensemble Prediction Systems (HEPS) in Europe for operational flood forecasting ; ECMWF Newsletter ; 121 ; pp.20-24.

- Javelle, P. et Lacaze, Y. (2009) : Diaporama sur la prévision des crues de la Seine en région parisienne ; Colloque CNFSH "Inondations urbaines : quelles synergies pour les recherches hydrologiques ?" ; 11-12 Juin 2009 ; pp. 16-18.

- Janet, B. (2023) : Vigicrues : 20 ans de progrès pour la prévision des crues et perspectives ; conférence introductive colloque SHF "Prévision des crues et des inondations : Avancées, valorisation et perspectives" ; Météopole Toulouse & distanciel, 28 au 30 novembre 2023.

- Météo-France (2015) : Compte-rendu de la réunion du 24 mars 2015 de la Commission « hydrologie » du Conseil supérieur de la météorologie ; disponible sur

- OMM (2011) : Manuel sur la prévision et l'annonce des crues ; Organisation météorologique mondiale ; rapport OMM n° 1072 ; Edition 2011 ; Traduction en français assurée en 2015 par Caroline Wittwer (BRGM), avec le concours de Céline de Saint-Aubin et de Fabrice Hébrard (DGPR/SCHAPI) pour le compte de la Direction générale de la prévention des Risques, Ministère chargé de l'environnement, … p.

- Roche (1963) : Hydrologie de surface ; Edition Gauthier-Villars ORSTOM ; Paris.

- Roche, P.-A., Miquel, J., Gaume, E. (2012) : Hydrologie quantitative : processus, modèles et aide à la décision ; édition. Springer-Verlag France ; pp. 127-129.

- Soubeyroux, J.M. Martin, E., Franchisteguy, L, Habets, F., Noyan, J., Baillon, M., Regimbeau F., Vidal, J.-P., Lemoigne, P., Morel, S. (2008) : SAFRAN-ISBA-MODCOU (SIM) : un outil pour le suivi hydrométéorologique opérationnel et les études ; La Météorologie, n°63.

- Tanguy, J.M. (coordinateur) (2010) : Traité d’hydraulique environnementale ; volume 4 ; chapitre 9 ; édition Tech et doc. Lavoisier ; 2010

- Todini E. (2007) : Hydrological catchment modelling : past, present and future ; Hydrol. Earth Syst. Sci. ; n°11(1) ; pp. 468–482.

- Van Der Knijff, J.-M., Younis, J., De Roo, A.-P.-J. (2008/2016) : LISFLOOD : un modèle distribué basé sur le SIG pour l'équilibre de l'eau à l'échelle des bassins hydrographiques et de simulation d'inondation ; International Journal of Information Géographic Science ???

- Vidal, J.-J., Dupouyet, J. P., Murillo, T., Deltheil, T., Boignard, J. P. (2016) : SOPHIE : Système Ouvert de Prévisions Hydrologiques Informatisé avec Expertise ; l'école française de l'eau au service du développement mondial. Congrès de la Société Hydrotechnique de France. 25èmes journées de l'hydraulique. Chambéry, du 15 au 18 septembre 1996. Tome 2, 1998. Disponible sur www.persee.fr/doc/jhydr_0000-0001_1998_act_25_2_5573

- Zhao, R.J., Liu, X.R. (1995) : The Xinanjiang model ; dans Computer Models of Watershed Hydrology ; V.P. Singh, edition, Colorado, Water Resources Publications.

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS